1925年7月18日,阿道夫·希特勒发表了他的意识形态宣言《我的奋斗》。这本书被认为晦涩难懂,缺乏原创性。但它的意识形态遗产至今仍然危害甚广。

网络上到处都是阿道夫·希特勒的“影子”:希特勒的照片、希特勒的迷因(meme)、纳粹标志、“希特勒万岁”的口号。反犹分子、种族主义者、阴谋论者、反民主分子和希特勒的追随者在德国、欧洲、美国、拉丁美洲、中东、印度等地四处散布他们的意识形态毒素。

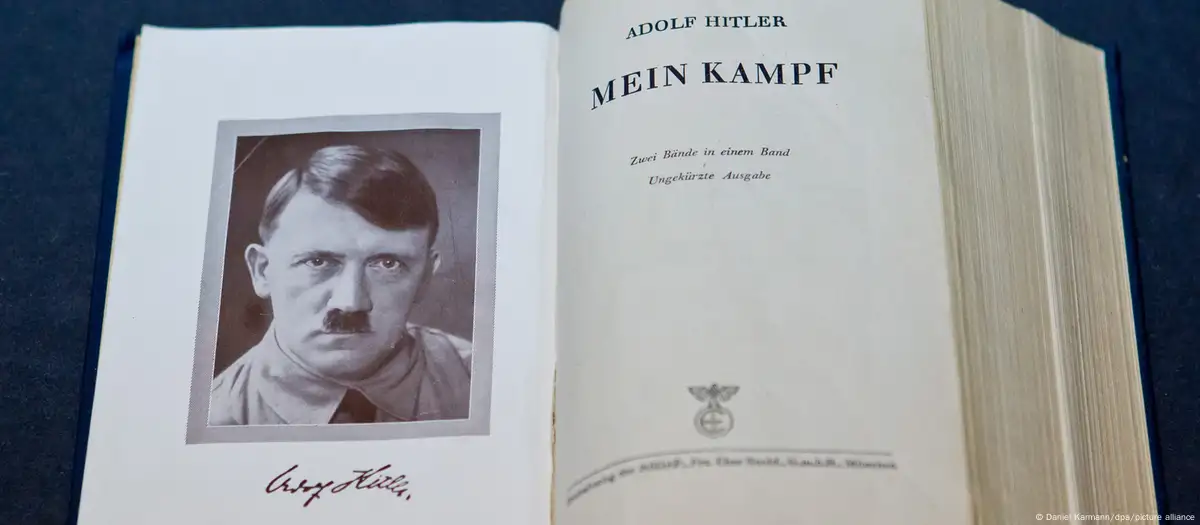

希特勒这个独裁者已经死去八十年,但是利用这个大屠杀元凶的名字却仍能大赚特赚。世界各地的旧书店靠贩卖希特勒的宣传册《我的奋斗》(Mein Kampf)盈利。一份德文原版售价大约250欧元,西班牙文版《Mi Lucha》超过300欧元,而英文版《My Struggle》在一些特定网络平台上甚至标价高达600美元。在埃及市场和印度的网络平台上,这本书的价格则便宜得多。

“战斗的主题早已融入书名之中——它实际上涵盖了所有种族主义,”奥地利历史学家奥特玛尔·普勒金格(Othmar Plöckinger)在接受德国之声采访时解释说:“也就是说,强者胜出,更强的种族占上风。但这也适用于个人层面,在职位和权力的争夺中,最终胜出的,是意志最坚定、最无底线的人,是在某种意义上代表‘优越种族’或‘更高能力’的人。”

普勒金格是这一领域最权威的专家之一,他参与编撰了为数不多的、真正具有启发性的《我的奋斗》注释版。德国和奥地利历史学家对希特勒的思想和语言在2000页的著作中逐字逐句地进行了研究和分类。

1925年7月18日,《我的奋斗》首次出版时,并没有引起轰动。希特勒当时是一个失败落魄的政变者,因叛国罪刚刚服刑一年多。他的国家社会主义运动在德国和奥地利规模很小,几乎没有政治影响力,希特勒的政治生涯似乎已经走到尽头。

当时图书市场上充斥着各种民族主义的政治宣言和牢狱回忆录,希特勒的书也显得毫无新意——就连许多追随者也感到失望。普勒金格解释说:“有一段出自《德意志报》的著名评论,令希特勒大为恼火。评论写道:‘我们已经从事民族主义斗争四十年了,现在一个年轻的政变者(指希特勒)跑来说要教我们什么是政治思维!’”尽管如此,这本书最终还是成为畅销书,为希特勒带来了可观的经济收益。

灾难的预告

希特勒的这本书之所以特殊,在于与其他独裁者不同,他在《我的奋斗》中公开宣示了自己的意图。他毫不掩饰自己的暴力幻想。在该书的注释版中,编辑们分析道:“他坚定地宣布战争即将到来:未来的战争将是一场生存之战,其中一切关于人道主义与美学的考量都必须化为乌有。” 因此,希特勒的暴政是一种有预告的统治。

而且他并非孤军奋战:在1933年的国会选举中,有17.277.180名德国人将选票投给了希特勒和他的国家社会主义德国工人党(NSDAP),为他铺平了通往权力之路。

接踵而来的是席卷欧洲的全面战争和大屠杀——对欧洲犹太人实施的工业化种族灭绝,这一罪行在人类历史上被认为是前所未有的。纳粹政权及其追随者以极端残忍的方式镇压他们宣称为“德国民族之敌”的所有人。

随着1945年4月30日希特勒自杀,以及八天后第二次世界大战的结束,他的统治体系也随之崩塌。自那以后,德国人立下承诺:“绝不让历史重演!(Nie wieder)!”

一百年前,希特勒发表了他的煽动性图书《我的奋斗》,而如今,人们在面对他那种蔑视人类的仇恨言论时,许多原本存在的禁忌正在被打破。

“绝不让历史重演”这句话在今天仍然适用吗?

“尽管1945年后德国作出了‘不再重蹈覆辙’的承诺,但反犹主义如今又重新露出了它丑陋的面目。” 英国历史学家丽莎·派恩(Lisa Pine)在接受德国之声采访时总结道。她在伦敦大学历史研究所任教。

“令人遗憾并羞愧的是,这种有毒语言让人想起一个世纪前希特勒的言论。” 派恩指出,不仅希特勒的反犹主义存续至今,他对民主的敌意也依然存在。因此,即使在今天,深入研究希特勒的书籍依然非常重要。

她说:“我的学生在分析《我的奋斗》的片段时,总是非常惊讶,甚至感到震惊。只有当他们亲眼看到那些黑纸白字的文字时,他们才真正开始理解希特勒到底是个什么样的人。这很有启发性,也很有教育意义。”

“与极右翼之间的距离正在缩短”

柏林阿玛迪奥·安东尼奥基金会(Amadeu-Antonio-Stiftung)致力于反对极右极端主义和反犹主义,其成员尼古拉斯·勒勒(Nikolas Lelle)也观察到极右意识形态正在危险地卷土重来。他在接受德国之声采访时指出,这种“与(极右翼之间的)距离正在缩短”。这一趋势在纪念纳粹罪行的纪念地中尤为明显。

“我们从纪念馆了解到,现在来自农村地区的学校班级中,几乎每次都会有学生穿着极右翼标志的衣服,或穿着带有极右翼口号的T恤。”他说。涂鸦纳粹标志(如卐字)在德国也再次变得普遍。

更令人警惕的是,近年来,尤其是年轻的极右翼分子变得越来越具有暴力倾向。勒勒指出,暴力问题已发展到如此严重的地步,以至于像阿玛迪奥·安东尼奥基金会这样的组织不得不采取具体的保护措施。

“我们需要安装摄像头、防弹门,需要有人在关键时刻能用武力保护我们,”他说,“我们现在讲的是由警方,甚至是私人安保公司提供的人身保护。我们基金会在举办活动时,已经明显感受到社会氛围的粗暴化。如今,几乎不再在没有安保系统的情况下举办任何反对反犹太主义活动了。”

社交媒体成为温床

一百年前,希特勒发表了他的煽动性图书《我的奋斗》,而如今,人们在面对他那种蔑视人类的仇恨言论时,许多原本存在的禁忌正在被打破。英国提赛德大学(Teesside University)的历史学家马修·费尔德曼(Matthew Feldmann)也观察到了这一现象。他在一篇论文中将极右翼在社会和文化层面的“去禁忌化”描述为一场“戏剧性的转变”。促成这一变化的,很大程度上是社交媒体的作用。

社交媒体与极右翼的双重策略完美契合,正如希特勒及其法西斯运动当年所做的一样:一方面不断用激进言论打破社会禁忌,另一方面又在其他场合表现得温和理性、友善和解。

因此,阿玛迪奥·安东尼奥基金会的勒勒呼吁,社会必须更加深入地参与社交媒体平台。他强调,历史给我们上了重要的一课:“右翼极端主义、反犹主义和种族主义必须明确受到坚决抵制,必须划出明确的红线。这些内容必须被社会排斥,而传播这些内容的人,也必须切实体会到社会的排斥与制裁。”